لا أعرف شيئاً عن هشام خاطر. تكاد معرفتي بكتابته تقتصر على حدود الصفحات القليلة لهذا الكتاب "حَنداج".

رواة نصوصه أقرب إلى أولاد رفضوا النضوج لأنهم يرفضون التحول إلى مجرمين. إنهم يهذرون داخل رأس رجل وحيد يضبط هذياناتهم، لأن الكتابة في أحد وجوهها احتيالٌ على الخوف، للعيش معه والتحكّم به وحتى ممازحته، وقد تكون سبباً إضافياً في فقدان البصيرة، وإسهاماً متجدّداً في الجنون العام الذي لا براء منه.

في هذه الكتابة القلقة كثيرٌ من مخاوف المقيم الذي يتنقّل بين أوهامه حتى يضيع في حفل تنكري وسط الذين يتخيّلهم ويخترعهم. الرواة يتطوّحون ويهتاجون ويهدؤون ويترنّحون على حافات خطرة، وليس في حوزتهم إلا بقايا تأملات وكثير من النزوات. إنهم يقاطعون أنفسهم ولا يكملون ما التقطوه أو قالوه، وأحياناً يتركّب النص بأكمله من هذه المشاهد المبتورة التي تتكسّر في موشور المزاج قبل أن تمحو بعضها بعضاً. تنهال التداعيات، أشبه بانهياراتٍ صغرى في الكلام، انهياراً مدوّياً يليه انهيار هادئ، ليتقطع السرد كتعليقاتٍ على قصة واقعية مستمرة نعيشها ونجهلها. السارد يلوي خياله، بانزياحات مباغتة وطفرات في التعبير وطرافة المجازات، مبتعداً عما يدّعي به الأدبُ تمثيلَ العالم أو مجابهته. الكاتب هنا لا يأبه بما ينتهي، ولا يكاد يقرب كوارث زماننا إلا خطفاً. روح نصوصه تحوم في وهم المسافة التي تحميه من الواقع، والكتابة مثل نبش الزئبق، شكلٌ من استحالة الكتابة، تخبُّطٌ في حطام المعاني وخراب المشاعر والأفكار: يضيع خيط هنا ويُفقد تفصيل هناك، ثم تُسحب الأرض من تحتنا فلا نعود نعلم أين نحن أو أين كنا.

كأن الراوي المشوَّش صبيٌّ لها بما أقلقه، ثم عُوقب على حبّه للكتابة حين أفشاه أمام الآخرين؛ هذا الصبي المتحوّل محتدّ دائماً ضد سلطةٍ واحدةٍ على الأقل؛ مذعور يقهقه ويهزأ بما يرعبه وكتاباته هي صحبة الدنَس؛ لا يعنيه المنطق أو الفهم بمعانيهما المتداولة. كمتوحّد يعذّب حشراتٍ سجينة يفتك الكاتبُ بالمفردات التي تحاول الإفلات منه، مستفزاً ومتبرّماً بضيق اللغة والمحدودية الخانقة للكلمات، ومتهرّباً من التماهي المستحيل بين الكلمة والواقع. أليس الأسلوب خضوعاً لا يُستساغ لنظامٍ مسبَق؟ أليس الكتّاب لصوصاً يختلسون من لحظات الحياة، أو قطاع طرق يعترضون اللغة، ثم يمدّدونها مثل بروكروست على سرير الواقع، وينكّلون بها ليطابقوا بينهما؟ العبث محتّم وبديهي في فوضى الإنسان واعتباطيةِ أيامه وميتاته. الكاتب هنا، الساخر من الطاعة والامتثال، يشمئز من السرّية ويمقتها، سيان ارتبطت بالجنس أو السلطتين الدينية والسياسية، مستمراً في إطلاق قذائفه الصغيرة بعد خسارته كلَّ المعارك، رافضاً صناعةَ الأسرار، مواصلاً تحريكَ نصوصه كألغاز صغيرة داخل لغز عملاق، بغيضٍ كسجنٍ أو متاهة تخلو من لذّات الضياع. يتلكّأ الراوي في محاولاته أن يقول شيئاً لا يفهمه ولا نعرفه. الشطط والنزوات تميّز هذه النصوص في جنوحها ونقمات أمزجتها المتقلبة وجموحها، فأساسها هو الخروج عن موضوع لا وجودَ له في أية حقيقة (أعني الحقيقة كاختراع لفظي). العبارات نزقة في طوافها المتعثّر حول جوهر مفقود. الأصل الضائع للأشياء يستعاد في رتابة الهذيان وفي يأسِ الهاذرين ومللِهم أنفسَهم. على العكس مما قد نظنّ، قد يتراءى في هوس هذه النصوص ولعٌ بالرتابة، وتوجُّسٌ من كسر حلقتها المسحورة المطمْئِنة (هناك بالطبع رتابة الاحتجاج على النمطية، ورتابة الالتفات إلى المهمل أو ما هو عديم الأهمية أو عديم المعنى، وكذلك رتابة الغرائبي التي مآلها ضجرٌ من الذات).

يقول هذا الكتاب "تبصق ليراك مَن في التلفاز"، ومن دون تسمية أو تحديد للمكان والزمان، يردُّنا إلى إحالات سياسية تاريخية أو راهنة، غاضباً وسط قبائل وطوائف وأحزاب ومعتقلات؛ يحدثنا عن قيح الذات واحتضار الأنا، عن الأعداء بذيولهم الطويلة والبَصق في الفم ورجل الثلج الذي أحرق نفسه، متهوّراً وسط معذَّبين وبغايا وزناة وعسكر وإعدامات ومعتقلين أمام الشاشات، معنّفاً اللغةَ مستخفاً بقداستها، مردداً نفوره من رجال الدين وربما كراهيته للجنس الذي لا فكاك من استحواذه على المخيّلة.

يقول أحد الرواة: "سنظلُّ ندور حتى يثمل القارئ". الرواة ينتشلون العادي من الترهات والمهاترات في حضيضنا اليومي ويرفعونها إلى مصاف المنامات، ولا يعنون بما يتفق على توصيفه بالأدب العظيم ومواضيعه الكبرى، أو بما يستهوي مراجعات الكتب في قفار الصحافة وزوابعها. اللغة في قطيعة مع احتمالات التواصل، داخل الأجواء البوليسية والموحشة في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تتصل (إذا ضربنا مثلين اثنين، عشوائيين بدورهما) بالكتابة الآلية لدى السرياليين أو المخيلة الريفية الغرائبية لدى شوقي أبي شقرا.

اللغة لا تعرف الرحمة، والعبارات لا ترأف بمَن يجترحها. هذه الجمل المتسكعة الطائشة القاسية ذاهبة إلى الزوال. كلما تقدّمنا في قراءة هذا الكتاب تمهّلنا أكثر، حتى لا يتبقى شيء من الرواة والشخصيات. كلُّ جملة تُلهيك عما سبقها، فتحجبها وتُنسيك إياها. النصوص صغيرة هنا، في شتات فكاهاتها السوداء، ولعلّ التقليص طريقةٌ في الخلاص تذكّر ببراعة المخلوقات الضئيلة في الاختباء والتواري عبر أضأل الشقوق، لتختفي مثل المعنى الذي يبتعد هارباً ولا يلتفت، بينما الكثيرون يرهقون أنفسهم باللهاث والصياح خلفه. ربما الواقع المحذوف في النصوص قد حذفه الخوفُ من العالم الخارجي بأحداثه الجسام العظام، فاكتفى الكاتب بهذه النصوص القصار، وقد تساوت أخيراً كدمع يملاً به الموتُ الأواني المستطرقة للحياة على هذه الأرض.

نثْرُ هشام خاطر يغنّي أحياناً، ثم يتبخّر ويكاد يتلاشى دون أن يترك أثراً. نقرأه كمَن لا يقرأ، وبعد قليل لا نكاد نتذكر شيئاً مما قرأناه، فننسى عمّ تحدث: عن حجر أم شجرة أم نطفة أم رصاصة؟ يمّحي ما ظنناه ملفتاً، ويبهت ما حسبناه للتوّ مهمّاً. الإنسان مثل الحشرة في كتاب الطبيعة، والحياة تنتهي برفّة جفن. كلُّ الذين دخلوا سيرك الوجود الجوّال ما لبثوا أن ابتعدوا واختفوا. لن نتعرف إلى أحد بعينه في هذا الكتاب؛ الأشخاص، كما في الأحلام، يختفون لحظة ظهورهم أو يُنسون عند الاستيقاظ، ولا نراهم مرة أخرى ولا نتذكّرهم. وابلُ الصور يسيل في جداول تتشعّب لتركد عما قريب في بركة النسيان، فيصفو العقل فيها أو يأسن ويستنقع. المنتهى هو النسيان، فهل الكتابة لعبة غميضة مع اللغة، أم لعبة الكاتب ضد خصوم متحوّلين ليسوا جميعاً إلا نفسه؟ أيكون التلاشي طريقةً في النجاة؟ أيتحقّق الظهور بالامّحاء؟ بلى، هذا ممكنٌ حين يكون الكاتب كمَن يكتب اسمه ببخار فمه على مرآة ستبقى فارغة على الدوام.

***

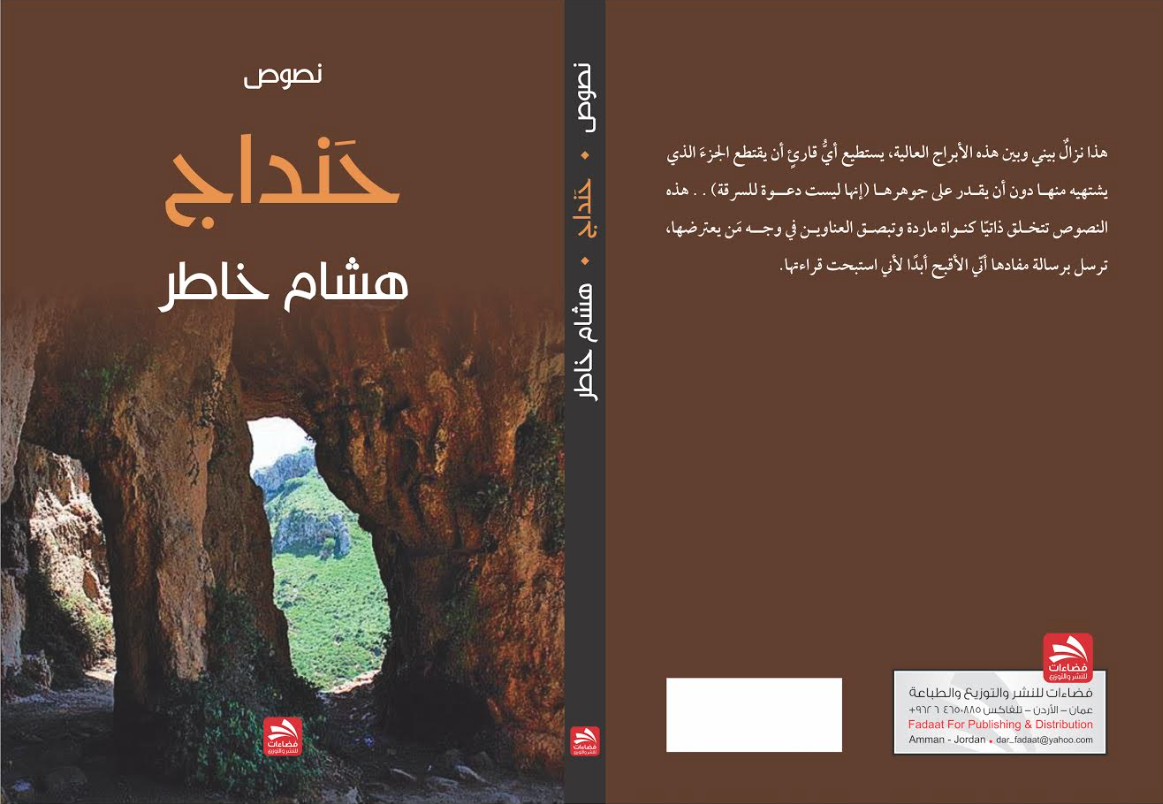

(العنوان مقتبس من قصيدة لدلمور شوارتز. هذا النص هو مقدمة كتاب "حنداج" للكاتب السوري هشام خاطر، المقيم في مجدل شمس، الجولان السوري المحتلّ. يصدر الكتاب قريباً لدى دار فضاءات في عمّان.)

أدناه مقاطع من كتاب "حنداج" لهشام خاطر:

-يوم سرقنا القمر-

يوم سرقنا القمر حملنا التراث على ظهور البغال وسألنا شمعة عن شوك الطريق. تذكرنا أن الافكار العظيمة لا تسقط بين رعاة الأبقار لأن الأغنام تأكلها. بهذه الحركة الدائمة تتحول عَجلة الحضارة بين القبائل إلى طاحونة مقدسة.

ما أجمل عبادة الأخشاب حين لا توجد يد تمنحنا الحديد، نبني قباباً وعليها أصنام المخلصة الشجرة.

ذات مساء وقعتُ في حب نصّ مقدس، كان حكيماً وجميلاً وكنتُ أنا الأرعن المشوّه، وفي يوم من الأيام رأيت فكراً أليفاً يضاجع النصّ أمامي ما جعلني أرتعد من الألم لاحقاً حين يستخدم أحدهم النصوص المقدسة، فقد تراءت لي رأسي المطبوخة بين الأرز والجزر في دار مأجورة للمسفوحين.

*

-"عائد إلى حيفا"-

تعِب أنا يا صفية، لقد حملنا اليوم سيارة القائد ومشينا بها إلى بلد مجاور. قال إن الزعتر في ذلك التل فذهبنا داخل المخيم. حيفا والقائد يأمر بالدخول، إلى بحر الجليل حيث الأعداء بذيولهم الطويلة.

الشمس تشرق في ذلك الوادي وأنتِ تخافين المدينة، بعد ذلك التقاطع كومة من الملابس الداخلية على شباك منزلنا وغريب يفتح لنا الباب. لكِ أن تتخيلي طرابلس بعد أن قصفها الأشقاء، هذا الغريب يدخل الآن ليأتينا بطفل مهاجر.

سنخرج معاً لأننا نعرف الطريق جيداً ولكن اللوحة على الحائط لم تتحرك والفأر خلف المقعد الكبير، الصدع لا يتغير والشقوق كذلك فوق أرضية الحمّام. أشياء تقع لنا دائماً ولكننا سنلتقط رغماً عن ذلك غيمة وسنجتاز بها أرض المخيم.

متفجرة أو اثنتان، وحده الضابط العربي يعلم متى ستنفجر بنا السيارة لنطير عائدين بها إلى حيفا.

*

-شمس ساطعة-

أن نتفق على الجنون، كأن نرمي الدجاجة بالبيض أو كأن يتراكم الخطأ في فم امرأة صديقة، تكون البداية في مسارها الصحيح.

في الليل تأتي سيارة كبيرة لتجتمع بالتائبين، تأخذ منهم الغائبين ثم تُلقي بالباقين في النهر، تقذف بذبابة إلى الفضاء وعندما تغرق يَعِدها ضفدع آليّ بأن يخترع لها رادارا ليكتشف الفتاة التي خدع بها الأمير حاشية الملك.

لست على يقين من شيء، في الأمس استيقظت على كومة من الأحجار الضخمة حملها النمل في المساء وأحضر الصغار مكانها عربة من البوظة والكثير من السياح وجلبوا كذلك رجل الثلج الذي أحرق نفسه.

*

-فرمان-

هذا الطقس المتصوف يلطم وجهي بوحش هارب نحو ابتلاع الإنسان، الفكرة الداكنة خلف ذلك التصور البائس تبدو خانقة لأن الجزرة لم تعد أمامنا.

حصّالتي الشعرية تمتلئ كل صباح بفقاعة لغوية جديدة. أنفخ عاهرة كاذبة فتصطادني أرملة تبكي على زوجها المتهدّم، أشي للزعانف ببعض الفرح فتجدني أموء في غرفة الطعام مع قطّ جائع.

كفتاة تفقد بكارتها كل لحظة وإلى يوم كنتَ تجرّني فيه كحيوان منقرض وحتى ينتهي هذا الهراء، فليتبارك اسم الجريدة.